यहाँ हमने Class 12 Physics Chapter 9 Notes in Hindi दिये है। Class 12 Physics Chapter 9 Notes in Hindi आपको अध्याय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगे।

Class 12 Physics Chapter 9 Notes in Hindi

प्रकाश– प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमारी आँखो पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमे वस्तुएँ दिखाई देती है। या जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखो तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुएँ हमे दिखाई देती है।

प्रकाश के गुण

- प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परन्तु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है।

- चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है।

- साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा मे गमन करता है।

- प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है।

- दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 A° से 8000 A° होती है।

प्रकाश का परावर्तन :

जब प्रकाश किसी चिकने एवं चमकदार सतह पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते है।

परावर्तन के दो नियम निम्न है –

- आपतन कोण (i) तथा परावर्तन (r) कोण का मान सदैव बराबर होता है।

- आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिन्दु पर अभिलम्ब तीनो एक ही तल मे होते हैं।

दर्पण (Mirror)

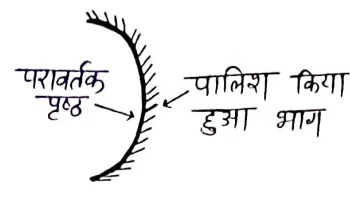

यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल आक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है।

दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बाटा जाता है।

(i) समतल दर्पण – ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं।

(ii)गोलीय दर्पण – यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या कलई कर दिया जाये तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है।

गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते है –

(i) अवतल दर्पण –

वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश या कलई किया होता है, अवतल दर्पण कहलाता है।

इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते है क्योंकि यह अनन्त से आने वाली प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है।

(ii) उत्तल दर्पण –

वह गोलीय दर्पण जिसके गहरे भाग पर कलई या पालिश किया होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण की अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह अनन्त से आने वाली प्रकाश किरणों की फैलाता है |

दर्पण से सम्बन्धित कुछ मुख्य परिभाषाए

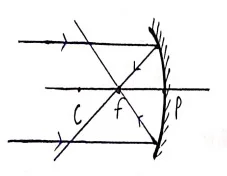

- दर्पण का ध्रुव- गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिन्दु को दर्पण का ध्रुव कहते है, इसे p से प्रदर्शित करते हैं।

- वक्रता केन्द्र- गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केन्द्र को दर्पण का वक्रता केन्द्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं।

- वक्रता त्रिज्या- गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को गोले की वक्रता त्रिज्या कहते है। इसे R से व्यक्त करते हैं।

- मुख्य अक्ष- गोलीय दर्पण के ध्रुव (p) तथा वक्रता केन्द्र (C) को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।

- मुख्य फोकस- गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समान्तर आने वाली प्रकाश किरणे गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिन्दु पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिन्दु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है।

- फोकस दूरी- गोलीय दर्पण के ध्रुव (p) तथा मुख्य फोकस (F) के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे f से दर्शाते है|

- सीमान्त किरणे तथा उपाक्षीय किरणे – दर्पण के मध्य भाग पर आपतित किरणे सीमान्त किरणे कहलाती है तथा दर्पण के किनारे भागो पर आपतित किरणे उपाक्षीय किरणे कहलाती है।

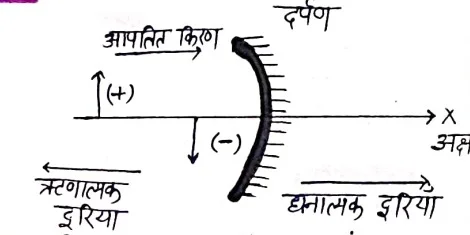

दूरियाँ मापने की चिन्ह परिपाटी:

- प्रकाश किरण सदैव बायी ओर से आपतित की जाती है।

- सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है।

- दर्पण के दाई ओर (किरण की दिशा में) मापी गई दूरियाँ धनात्मक एवं बाई ओर मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती है।

- मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियाँ धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक लेते हैं।

दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या मे सम्बन्ध : R=2f

अवतल दर्पण के लिए सूत्र: 1/u + 1/v = 1/f

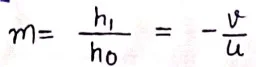

रेखीय आवर्धन:- किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब की लम्बाई एवं वस्तु की लम्बाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते है, इसे m से दर्शाते है।

m =प्रतिबिम्ब की ऊंचाई / वस्तु की ऊँचाई

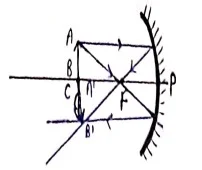

गोलीय दर्पणो द्वारा प्रतिबिम्ब बनना

अवतल दर्पण द्वारा

(i) जब वस्तू अनन्त पर स्थित हो :

जब वस्तु अनन्त पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिम्ब दर्पण क़े मुख्य फोकस पर बिन्दु आकार का बनता है।

(ii) जब वस्तु अनन्त व वक्रता केन्द्र के बीच स्थित हो :

जब वस्तु अनन्त व वक्रता केंद्र (C) के बीच स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिम्ब F व C के बीच बनता है। ये प्रतिविम्व वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है।

(iii) जब वस्तु वक्रता केन्द्र (C) पर स्थित हो :

जब वस्तु वक्रता केन्द्र (C) पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिनिम्त्व वक्रता केन्द्र (C) पर वास्तविक ,उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है।

(iv) जब वस्तु वक्रता केन्द्र तथा फोकस के बीच हो :

जब वस्तु C तथा F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिम्ब C व अनन्त के बीच वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है।

(v) जब वस्तु फोकस पर हो :

जब वस्तु फोकस (F) पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिम्ब अनन्त पर, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा |

(vi) जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच मे हो :

जब वस्तु फोकस (F) तथा ध्रुव (p) के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिम्व आभाषी, दर्पण के पीछे, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।

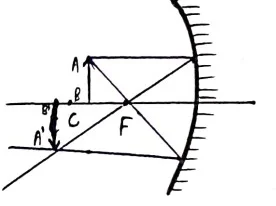

उत्तल दर्पण द्वारा

उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब का अध्ययन वस्तु की केवल दो स्थितियों के लिए किया जाता है।

(i) जब वस्तु अनन्त पर हो :

जब वस्तु अनन्त पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे, आभाषी, सीधा तथा बहुत छोटा बनता है।

(ii) जब वस्तु दर्पण के सामने कही भी हो :

जब वस्तु दर्पण के सामने कही भी स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिम्ब ध्रुव (P) तथा फोकस (F) के मध्य, सीधा, छोटा तथा आभाषी बनता है।

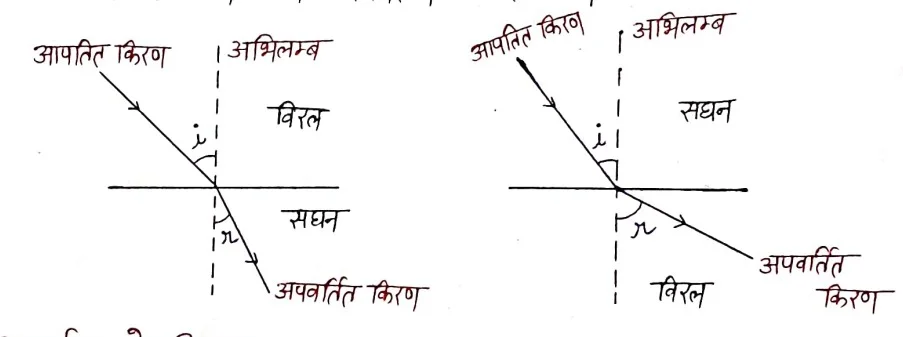

प्रकाश का अपवर्तन

जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते है।

अपवर्तन के नियम :

- आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिन्दु पर अभिलम्ब तीनो एक ही तल में होते है।

- जब एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम मे प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम मे निर्मित आपतन कोण की ज्या तथा दूसरे माध्यम मे निर्मित अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते है। इसे स्नैल का नियम भी कहते है।

क्रांतिक कोण (Critical Angle)

सघन माध्यम मे बना वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90° होता है ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते है इसे c से प्रदर्शित करते हैं।

Note- क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के प्रकाश के लिए इसका मान न्यूनतम होता है |

पूर्ण आन्तरिक परावर्तन

जब आपतन कोण का मान क्रातिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम मे न जाकर उसी माध्यम मे वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आन्तरिक परावर्तन कहते है।

शर्ते –

- प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम मे जाना चाहिए ।

- आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।

उदाहरण-

- हीरे का चमकना ।

- जल में वायु के बुलबुले का चमकना ।

लेन्स

दो वक्र पृष्ठो एवं या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेन्स कहते हैं।

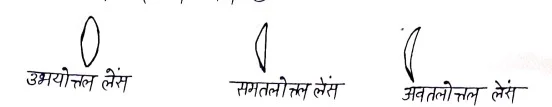

लेन्स दो प्रकार के होते हैं-

1. उत्तल लेंस – वह लेन्स जो बीच मे मोटा तथा किनारो पर पतला होता है, उत्तल लेन्स कहलाता है।

यह तीन प्रकार का होता है –

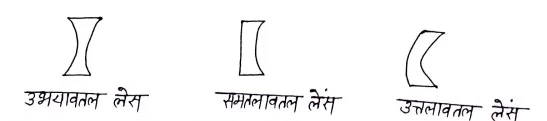

2. अवतल लेन्स – वह लेन्स जो बीच मे पतला और किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेन्स कहलाता है।

यह भी तीन प्रकार का होता है –

लेन्स से सम्बन्धित कुछ परिभाषाएँ

- वक्रता केन्द्र एवं वक्रता त्रिज्या:- लेन्स जिस गोले का भाग है उस गोले का केन्द्र लेन्स का वक्रता केन्द्र एवं उस गोले की त्रिज्या लेन्स की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे क्रमश: R1 व R2 से प्रदर्शित करते है।

- मुख्य अक्ष- दोनो वक्रता केन्द्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा लेन्स की मुख्य अक्ष कहलाती है।

- प्रकाशिक केन्द्र- लेन्स के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिन्दु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणे बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केन्द्र कहलाता है।

- फोकस दूरी- लेन्स के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिन्दु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणे (उत्तल लेस) अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणे (अवतल लेंस) लेन्स से अपवर्तन के पश्चात् लेन्स के मुख्य अक्ष के समान्तर हो जाती है। लेन्स का प्रथम फोकस कहलाता है, इसे F1 से दर्शाते है।

लेन्स के प्रकाशिक केन्द्र से इसकी दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। इसे f1 से दर्शाते हैं।

लेन्स के मुख्य अक्ष के समान्तर आपतित किरणे लेन्स से अपवर्तन के पश्चात् जिस बिन्दु से होकर जाती है (उत्तल लेंस) अथवा जिस बिन्दु से आती हुई प्रतीत होती है (अवतल लेंस) उसे द्वितीय फोकस कहते है।

इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। लेन्स के ध्रुव से द्वितीय फोकस की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है।

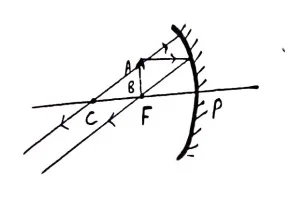

वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेन्स द्वारा बना प्रतिबिम्ब

1. जब वस्तु अनन्त पर हो :-

- (i) फोकस पर

- (ii) वास्तविक

- (iii) उल्टा

- (iv) छोटा

2. जब वस्तु अनन्त तथा 2F के बीच हो :-

- (i) F तथा 2F के बीच

- (ii) वास्तविक

- (ii) उल्टा

- (iv) छोटा

3. जब वस्तु 2F पर हो :-

- (i) 2f पर

- (ii) वास्तविक

- (iii) उल्टा

- (iv) वस्तु के बराबर

4. जब वस्तु 2F तथा F के बीच स्थित हो :-

- (i) 2F तथा अनन्त के बीच

- (ii) वास्तविक

- (iii) उल्टा

- (iv) वस्तु से बड़ा

5.जब वस्तु फोकस पर हो :-

- (i)अनन्त पर बनेगा

- (ii) वास्तविक

- (iii) उल्टा

- (iv)बहुत बड़ा

6.जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केन्द्र के बीच स्थित हो :-

- (i) लेन्स के पहले

- (ii) आभासी

- (iii) सीधा

- (iv) वस्तु से बड़ा

अवतल लेन्स के द्वारा बना प्रतिविम्व

1. जब वस्तु अनन्त पर हो :

- (i) f पर वस्तु की ओर

- (ii) काल्पनिक

- (iii) सीधा

- (iv) बहुत छोटा

2. जब वस्तु अनन्त एवं प्रकाशिक केन्द्र के बीच हो :

- (i) फोकस बिन्दु एवं प्रकाशिक केन्द्र के बीच

- (ii) सदैव काल्पनिक सीधा

- (iii) सीधा

- (iv) वस्तु से छोटा

लेन्स का सूत्र

यदि वस्तु अनन्त पर हो तो प्रतिबिम्ब फोकस पर बनेगा –

\(\frac{1}{f}=(n-1)[\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}]\)

- लेन्स की वक्रता बढ़ाने पर इसकी वक्रता त्रिज्या घंटेगी । अतः इसकी फोकस दूरी घट जायेगी ।

- लेन्स के पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ाने पर उसकी फोकस दूरी घटती है।

लेन्स के लिए u,v तथा f मे सम्बन्ध

\(\frac{1}{f}=\frac{1}{v}-\frac{1}{u}\)

रेखीय आवर्धन

किसी लेन्स द्वारा बने किसी प्रतिबिम्न की लम्बाई और वस्तु की लम्बाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।

m = v/u] \(m=\frac{v}{u}\)

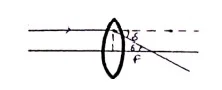

लेन्स की क्षमता

किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समान्तर प्रकाश पुंज जो प्रकाशिक केन्द्र से एकांक दूरी पर गिरता है, जिस कोण से विक्षेपित होता है उसकी स्पर्शज्या को लेन्स की क्षमता कहते है।

अंतः चित्र से –

tan δ= 1/f\(p=frac{1}{f}\)

- उत्तल लेस की क्षमता – धनात्मक

- अवतल लेस की क्षमता – ऋरणात्मक

लेंसो का संयोजन

p=p1 + p2 +p3+ …..

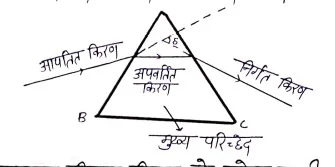

प्रिज्म

दो अपवर्तक पृष्ठो से घिरा हुआ समांग एवं पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के दोनों झुके हुए पृष्ठो के मध्य कोण प्रिज्म कोण कहलाता है।

जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तब निम्न दो घटनाये घटित होती है. –

i). विचलन:- जब किसी प्रिज्म पर एक वर्षी प्रकाश के किरण आपतित कि जाती है तो प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात् निर्गत किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही विचलन कहते है। विचलन को विचलन कोण की सहायता से मापा जा सकता है।

ii). विचलन कोण – आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे δ से प्रदर्शित करते हैं।

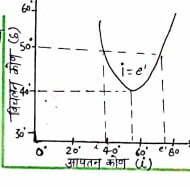

आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है और एक निश्चित आपतन कोण के लिए इसका मान न्यूनतम हो जाता है। इसे अल्पतम विचलन कोण (δm) कहते है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है।

वर्ण विक्षेपण

जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपत्ति की जाती है तब प्रिज्म से गुजरने के पश्चात् यह सात रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते है। वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम का क्रम VIBGYOR होता है। इसे हिन्दी मे ‘बैजानीहपीनाला’ कहते हैं।

विभिन्न रंगो के लिये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न-भिन्न होता है। अत: श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग विभिन्न कोणों से विचलित होते हैं इनमें से बैंगनी रंग का विचलन कोण अधिकतम तथा लाल रंग का विचलन कोण न्यूनतम होता है।

अर्थात δv> δR

कोणीय विक्षेपण- किन्ही दो रंगो के अल्पतम विचलन कोण के अन्तर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं।

Ex. – इंद्रधनुष का बनना

वर्ण विक्षेपण क्षमता- कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यमान रंग के अल्पतम विचलन कोण का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है।

कोणीय विक्षेषण का मान प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है परन्तु वर्ण विक्षेपण का मान प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता अपितु प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है।

प्रकाश का प्रकीर्णन

यदि प्रकाश ऐसे माध्यम पर आपतित होता है जिसका आण्विक आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो तो परावर्तित किरणे सभी सम्भव दिशाओं में फैल जाती है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है।

वैज्ञानिक रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युक्त्तमानुपाती होती हैं।

प्रकीर्णन के उदाहरण

- लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है अत: यह लम्बी दूरी तय करता है। इसलिये खतरे के निशान लाल रंग के बनाते है।

- अन्तरिक्ष में वायुमण्डल नहीं होता अतः प्रकाश का प्रकीर्णन नही होता इसीलिये अन्तरिक्ष यात्रियों को अन्तरिक्ष काला दिखाई देता है।

मानव नेत्र से सम्बन्धित कुछ परिभाषाये

1. दूर बिन्दु: वह दूरस्थ बिन्दु जहाँ तक हमारी आँख स्पष्ट रूप से देख सके दूर बिन्दु कहलाता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिन्दु अनन्त होता है।

2. निकट बिन्दु:- वह निकटतम बिन्दु जहाँ तक हमारी आँख स्पष्ट रूप से देख सके निकट बिन्दु कहलाता है। एक स्वस्थ आँख के लिए निकटतम बिन्दु 25cm होता है।

3. नेत्र की समंजन क्षमता: माँसपेशियों द्वारा नेत्र लेन्स की फोकस दूरी परिवर्तित करने के गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं।

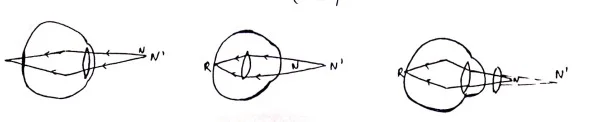

दृष्टि दोष

जब किसी कारणवश वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना पर न बन कर उसके आगे अथवा पीछे बनता है, तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे ही दृष्टिदोष कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है –

1. दूर दृष्टि दोष:- इस दोष से पीडित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परन्तु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नही देती। इस दोष में नेत्र का निकट बिन्दु दूर विस्थापित होने के कारण इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं।

- कारण:- किसी कारणवश नेत्र लेन्स तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने अथवा नेत्र लेन्स की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण प्रतिबिम्ब रेटिना पर न बन कर रेटिना के पीछे बनता है।

- निवारण:- इस दोष को दूर करने के लिये उत्तल लेन्स के चश्मे का उपयोग करते हैं। यह लेन्स नेत्र लेन्स के निकट बिन्दु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब नये निकट बिन्दु पर बनाता है। जिसे आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है।

2. निकट दृष्टि दोष:- इस दोष से पीडित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परन्तु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष में नेत्र का दूर बिन्दु निकट आने के कारण इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते है।

- कारण:- किसी कारणवश नेत्र लेन्स तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ हन जाने अथवा नेत्र लेन्स की फोकस दूरी घट जाने के प्रतिबिम्ब रेटिना पर न बन कर रेटिना के आगे बनता है।

- निवारण:- इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेन्स के चश्मे का उपयोग करते हैं। यह लेन्स नेत्र लेन्स के दूर बिन्दु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब नये दूर बिन्दु पर बनाता है। जिसे आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है।

3. अबिन्दुकता- इस दोष से पीडित आँख को दो परस्पर लम्बवत् रेखाएँ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है क्योंकि इस दोष मे नेत्र लेन्स की वक्रता परस्पर लम्बवत दिशाओं मे अलग-अलग होती है। इस दोष का निवारण करने के लिए बेलनाकार लेन्स प्रयुक्त करते हैं। बेलन का अक्ष व वक्रता त्रिज्या व्यवस्थित करके रोग का निवारण किया जाता है।

4. जरा दूरदर्शिता- आयु में वृद्धि के साथ मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती है जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे यह दोष प्रभावी होता है। अत: व्यक्ति को न तो निकट की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लैन्स का उपयोग किया जाता है।

प्रकाशिक उपकरण

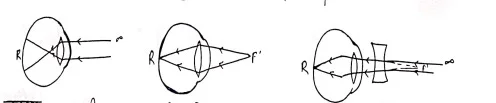

1. सरल सूक्ष्मदर्शी- सरल सूक्ष्मदर्शी मे एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेन्स का उपयोग किया जाता है। बिम्ब को उत्तल लेन्स के सम्मुख फोक्स दूरी पर अथवा कम दूरी पर रखा जाता है। लेन्स के दूसरी ओर नेत्र को सटाकर रखा जाता है। इस प्रकार प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा एवं आवर्धित बनता है।

2. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी – संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मे दो लेंसों का उपयोग किया जाता है –

- अभिदृश्यक लेंस

- अभिनेत्र लेंस

वह लेन्स जो बिम्ब के निकट स्थित होता है अभिदृश्यक तथा आँख के निकट स्थित लेन्स को अभिनेत्र लेन्स कहते है। अभिनेत्र लेन्स की तुलना मे अभिदृश्यक लेन्स का द्वारक व फोकस दूरी अल्प रखी जाती है।

दूरदर्शी

दूरदर्शी दो प्रकार का होता है-

(1) अपवर्तक दूरदर्शी- अपवर्तक दूरदर्शी मे दो प्रकार के लेन्सो का उपयोग किया जाता है।

(i) अभिदृश्यक लेन्स. (ii) अभिनेत्र लेन्स

अभिदृश्यक लेन्स की फोकस दूरी एवं द्वारक बड़ा जबकि अभिनेत्र लेन्स की फोकस दूरी व द्वारक अपेक्षाकृत छोटे रखे जाते हैं। ये दोनो लेन्स दो नलियो द्वारा दन्तुर् दण्ड चक्रीय व्यवस्था द्वारा दोनो नलियों को एक -दूसरे मे समायोजित कर सकते है।

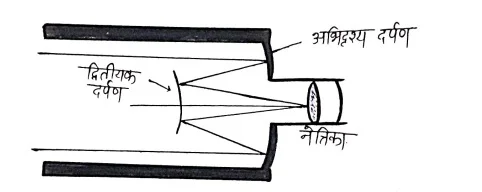

2. परावर्तक दूरदर्शी (कैसग्रेन दूरदर्शी)

संरचना – कैसग्रेन दूरदर्शी में एक अत्यधिक बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसे प्राथमिक दर्पण अथवा अभिदृश्यक दर्पण कहते है। इस अभिदृश्यक दर्पण के मध्य भाग मे नेत्रिका व्यवस्थित की जाती है।

कार्यविधि – अनन्त पर स्थित किसी बिम्ब से आने वाली प्रकाश किरणे अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलने से पूर्व ही, उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तित किरणे नेत्रिका में प्रवेश करती है जहाँ प्रतिबिम्ब दिखाई देता है ।

More Resources:-

Chapter 1 – वैद्धुत आवेश तथा क्षेत्र

Chapter 2 – स्थिर विद्युतविभव एवं धारिता

Chapter 3 – विद्युत धारा

Chapter 4 – गतिमान आवेश और चुंबकत्व

Chapter 5 – चुंबकत्व एवं द्रव्य

Chapter 6 – वैधुतचुम्बकीय प्रेरण

Chapter 7- प्रत्यवर्ती धारा

Chapter 8- वैधुतचुम्बकीय तरंगे

Tagged with: class 12 physics chapter 9 ncert notes in hindi | Class 12 Physics Chapter 9 Notes in Hindi | class 12 physics part 2 chapter 9 notes in hindi | physics chapter 12 class 9 notes in hindi | physics class 12 chapter 9 in hindi notes | Ray Optics and Optical Instruments Notes in Hindi

what is solution