यहाँ हमने Class 12 Physics Chapter 4 Notes in Hindi दिये है। Class 12 Physics Chapter 4 Notes in Hindi आपको अध्याय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगे।

Class 12 Physics Chapter 4 Notes in Hindi

चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic field)

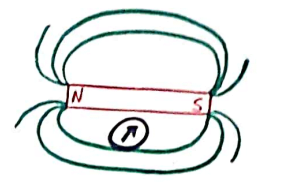

किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमे चुम्बकीय सुई मे बल – आघूर्ण आरोपित होता है, जिससे चुम्बकीय सुई एक निश्चित दिशा मे आकर ठहरती है, ऐसे क्षेत्र को चुम्बकीय क्षेत्र कहते है।

वैद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव

जब किसी चालक मे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव कहते है।

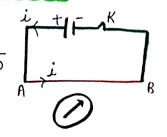

ओस्टैंड का प्रयोग (Oersted’s Experiment)

विद्युत धारा के प्रवाह से चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी, कुंजी K और चालक तार AB को सम्बन्धित किया गया और उसके समीप एक चुम्बकीय सुई रखी गई जिससे नि०लि० प्रेक्षण प्राप्त हुए।

- (i) जब तक चालक तार मे धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक चुम्बकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नही होता है।

- (ii) जैसे ही चालक तार AB में धारा प्रवाहित होती है, वैसे ही चुम्बकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है।

- (iii) जब धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है तो चुम्बकीय सुई के विक्षेप मे वृद्धि हो जाती है।

- (iv) बैटरी की ध्रुवता बदलने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है अतः चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है।

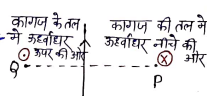

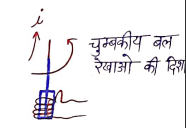

धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा

धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के लिए दो नियम निम्नलिखित है।

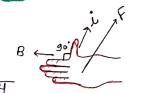

(i) दाये हाथ की हथेली का नियम:- (Right hand Palm Rule)

यदि हम अपने हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाये कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा मे हो और चारो ऊंगलिया उस बिन्दु की ओर संकेत करे जिस पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली के लम्बवत् हथेली से धक्का देने की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।

(ii) मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम (Maxwell’s Right-handed Screw Law):- यदि किसी पेंचकस को दाये हाथ में लेकर चारो अंगुलियो और अँगूठे की सहायता से इस प्रकार घुमाये कि पेचकश की नोक प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो अँगूठे की चलने की दिशा चुम्बकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है।

धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र

अनंत लम्बाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

Case – 1 अनन्त लम्बाई के चालक हेतु

Φ1 = Φ2 = 90o

\(B=\frac{μ_o}{2π} \frac{i}{r}\)

Case -2 यदि का

Φ1 =90o & Φ2 = 0o

\(B=\frac{μ_o}{4π} \frac{i}{r}\)

ऐम्पियर का परिपथीय नियम (Ampere’s Circuital Law)

किसी बन्द परिपथ की सीमा के अनुदिश चुम्बकीय क्षेत्र \((\vec{B}) \) का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा i गुना होता है।

लारेन्ज बल

जब कोई आवेशित कण किसी चुम्बकीय क्षेत्र मे गति करता तो उस पर आरोपित बल को ‘लारेन्ज बल’ कहते है।

चुम्बकीय बल की दिशा का निर्धारण

दाये हाथ की हथेली का नियम न. – 2

यदि हम अपने दाये हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाये कि चारो अंगुलिया तथा अंगूठा परस्पर लम्बवत रहे तो इस स्थिति मे यदि अंगूठा धारा (i) की दिशा मे तथा चारो अगुलियाँ चुम्बकीय क्षेत्र (B) की दिशा में हो तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुम्बकीय बल की दिशा होगी।

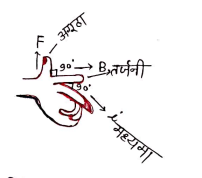

फ्लेमिंग के बाये हाथ का नियम

यदि हम अपने बायें हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को परस्पर लम्बवत रखे तो इस स्थिति मे यदि मध्यमा धारा की दिशा को तथा तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा |

दो समान्तर धारावाही तारों के बीच बल : ऐम्पियर की परिभाषा

1 ऐम्पियर वह वैधुत धारा है, जो वायु अथवा निर्वात मे परस्पर 1m दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखीय लम्बे व समान्तर तारो में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मी. लम्बाई पर 2×10-7 का बल उत्पन्न करती है।

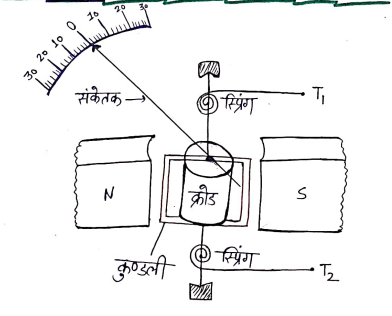

चल कुण्डली धारामापी (Moving coil Galvanometer)

ये धारामापी दो प्रकार के होते हैं:

1. लम्बित कुण्डली धारामापी (Suspended will Galvanometer)

यह वैधुत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रायुक्त किया जाने वाला उपकरण है। इसकी क्रिया, चुम्बकीय क्षेत्र मे धारावाही कुण्डली पर कार्यरत बलापूर्ण पर आधारित है।

अतः धारामापी मे प्रवाहित धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है।

धारामापी की धारा सुग्राहिता:- धारामापी की धारा सुग्राहिता, कुण्डली मे प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है।

2. कीलकित – कुण्डली अथवा वेस्टन धारामापी

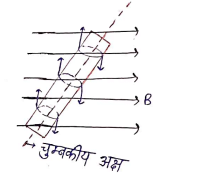

चुम्बकीय द्विध्रुव (Magnetic dipole)

चुम्बकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है, जिसे बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म आरोपित होता है जो उस द्विध्रुव के अक्ष को चुम्बकीय क्षेत्र के समान्तर कर देता है ।

जैसे-धारावाही कुण्डली, दण्ड चुम्बक

चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण

किसी चुम्बकीय द्विध्रुव का चुम्बकीय आघूर्ण बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव के एकांक व एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लम्बवत रखने पर द्विध्रुव पर आरोपित होता है।

यह एक सदिश राशि है।

मात्रक → ऐम्पियर – मीटर2

विमीय सूत्र → [AL2] य़ा [L2A ]

Chapter 1 – वैद्धुत आवेश तथा क्षेत्र

Chapter 2 – स्थिर विद्युतविभव एवं धारिता

Chapter 3 – विद्युत धारा

Chapter 5 – चुंबकत्व एवं द्रव्य

Chapter 6 – वैधुतचुम्बकीय प्रेरण

Tagged with: class 12 physics chapter 4 ncert notes in hindi | Class 12 Physics Chapter 4 Notes in Hindi | class 12 physics part 1 chapter 4 notes in hindi | Moving Charges and Magnetism Notes in Hindi | physics chapter 12 class 4 notes in hindi | physics class 12 chapter 4 in hindi notes

Vidhut dhara

nice

I have no doubt

I have no doubt ☺️☺️☺️

hlo bro mere mobile me ye pdf nhi download ho raha kya tum de sakte ho mujhe 4 chapter ka pdf physics ke

Student