यहाँ हमने Class 12 Physics Chapter 3 Notes in Hindi दिये है। Class 12 Physics Chapter 3 Notes in Hindi आपको अध्याय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगे।

Class 12 Physics Chapter 3 Notes in Hindi

विद्युत धारा (Electric Current):- किसी चालक (परिपथ) मे एकांक समय मे प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं।

यदि किसी चालक या परिपथ मे t समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश q हो तो चालक मे विद्युत धारा:-

\(i=\frac{q}{t}\)i

मात्रक:- ऐम्पियर

राशि: अदिश राशि

यदि किसी चालक मे 1 सेकेंड मे 1 कूलाम वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक मे विद्युत धारा 1 ऐम्पियर होगी।

Note:-

- भौतिकी मे वैधुत धारा को मूल राशि माना गया है।

- SI मात्रक पद्धति के अनुसार, वैधुत धारा के प्रवाह की दिशा, धन आवेश के चलने की दिशा मे अथवा ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होती है।

- आवेश और समय अदिश राशियाँ है अतः वैधुत धारा भी अदिश राशि है।

मुक्त इलेक्ट्रानो का माध्य मुक्त पथ (Meam free path)

धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करो के बीच चली गई औसत दूरी को इलेक्ट्रान का ‘माध्य मुक्त पथ’ कहते है। इसे λ से प्रदर्शित करते हैं।

Note:- अधिकांश धातुओं के लिए λ, 10-9 मीटर की कोटि का होता है।

श्रांतिकाल (Relaxation time)

धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रान की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करो के बीच के औसत समय अंतराल को ‘श्रांतिकाल’ कहते है।

अपवाह अथवा अनुगमन वेग (Drift velocity)

जब किसी चालक (तार) के सिरो के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार मे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रान वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते है, इस वेग को अनुगमन वेग कहते है। इसे ‘Vd’ से प्रदर्शित करते हैं।

वैद्युत प्रतिरोध (Electrical Resistance)

वैद्युत विभवांतर तथा वैधुत धारा के अनुपात को चालक का वैधुत प्रतिरोध कहते है। इसे R से प्रदर्शित करते है।

मात्रक:- ओम

1 ओम = “यदि चालक के सिरो के बीच 1 volt विभवान्तर स्थापित पर उसमे 1A की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक प्रतिरोध 1ओम होता है”।

वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र

ML2T-3A-2

वैद्युत चालकता (Electrical conductivity)

वैधुत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैधुत चालकता कहते है।

धारा घनत्व (Current Density)

किसी चालक मे किसी बिन्दु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलम्बवत् गुजरने वाली वैधुत धारा को उस बिन्दु पर ‘धारा घनत्व’ कहते है। इसे ‘j’ से प्रदर्शित करते हैं।

यदि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र A तथा उसमे प्रवाहित धारा i हो तो धारा घनत्व

\(j=\frac{i}{A}\)

मात्रक = एम्पियर/मी2

विमीय सूत्र = [AL-2]

Note:-

- धारा घनत्व एक सदिश राशि है।

- किसी बिन्दु पर धारा घनत्व की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होती है।

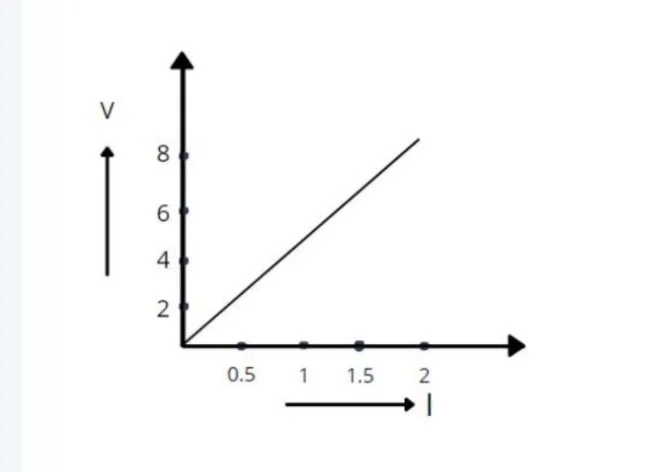

ओम का नियम (Ohm’s Law)

ओम का नियम सन् 1826 मे जर्मन वैज्ञानिक डॉ० जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था।

इस नियम के अनुसार, “यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएँ (जैसे ताप) ना बदले तो चालक के सिरो के बीच लगाए गए विभवांतर एवं उसमे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है।”

वैद्युत ऊर्जा

जब किसी चालक तार मे धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के मुक्त e– लगातार धनायनो से टकराते रहते है जिससे वैधुत ऊर्जा का रूपान्तरण लगातार ऊष्मीय ऊर्जा में होता है।

वैद्युत शक्ति (Electric Power)

किसी वैधुत परिपथ मे वैधुत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते है। इसे p से प्रदर्शित करते हैं।

मात्रक = जूल/ से० या वाट

विमीय सूत्र = [ML2T-3]

विशिष्ट प्रतिरोध / प्रतिरोधकता

किसी चालक के किसी बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता(E) तथा धारा घनत्व (j) के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते है।

इसे ρ से प्रदर्शित करते है।

ρ = R. \(ρ=R\frac{A}{l}\)

Note:- विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है।

मात्रक= ओम – मी०

विमीय सूत्र = [ML3T-3A-2]

विशिष्ट चालकता (Specific conductance)

विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते है।

मात्रक = ओम-1 मी-1

विमीय सूत्र = [M-1L-3T3A2]

प्रतिरोधो का संयोजन (Combination of Resistance)

(i) श्रेणीक्रम:-

यदि प्रतिरोधो की संख्या n हो तो, R = R1 + R2 + R3 + ….. Rn

अतः श्रेणीक्रम मे जुडे प्रतिरोधो का तुल्य प्रतिरोध, उन प्रतिरोधो के योग के बराबर होता है।

(ii) समान्तर क्रम या पार्श्वक्रम

यदि प्रतिरोधो की संख्या n हो तो, \( \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} +\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + —- +\frac{1}{R_n} \)

अतः श्रेणीक्रम मे जुडे प्रतिरोधो के तुल्य प्रतिरोध का वयुत्क्र्म, उन प्रतिरोधो के वयुत्क्र्मो के योग के बराबर होता है।

वैद्युत सेल (Electric cell)

वैधुत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैधुत ऊर्जा में परिवर्तित करके, किसी परिपथ मे आवेश या धारा के प्रवाह को निरन्तर बनाए रखती है।

Note:- वैधुत सेल, वैधुत ऊर्जा का एक स्त्रोत है ।

वैद्युत सेल के प्रकार

प्राथमिक सेल:- वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं प्राथमिक सेल कहलाते है। इन्हें दोबारा आवेशित नही किया जा सकता है जैसे- डेनियल सेल तथा शुष्क सेल |

द्वितीयक सेल:– वे सेल जिन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते है। जैसे- सीसा संचायक सेल आदि।

सेल का विद्युत वाहक बल (EMF of cell)

एकांक आवेश को सम्पूर्ण परिपथ मे (सेल सहित) प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं।

मात्रक = जूल/कूलाम या वोल्ट

टर्मिनल विभवान्तर (Terminal Potential Difference)

किसी परिपथ मे दो बिन्दुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिन्दुओ के बीच टर्मिनल विभवान्तर कहते है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं।

विभव पतन (Potential Drop)

एकांक आवेश को आन्तरिक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विभव पतन कहते है। इसे V’ से प्रदर्शित करते हैं।

सेल का आन्तरिक प्रतिरोध (Intermal Resistance of cell)

सेल की दोनों प्लेटो के बीच सेल के भीतर वैधुत धारा के प्रवाह मे उत्पन्न अवरोध को सेल का आन्तरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे ‘r’ से प्रदर्शित करते हैं।

सेल का आन्तरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है:-

- सेल का आन्तरिक प्रतिरोध सेल के दोनो प्लेटो के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है।

- यह घोल द्वारा घेरे गए प्लेटो के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है।

- यह वैधुत अपघट्य की सान्द्रता के बढ़ने पर बढ़ता है।

- यह वैद्युत अपघट्य तथा प्लेटो के पदार्थ पर निर्भर करता है।

Note:- सेल का आन्तरिक प्रतिरोध नियत रहता है बल्कि सेल को उपयोग मे लाते रहने पर धीरे-धीरे बढ़ता रहता है।

वैद्युत सेलो का संयोजन (Combination of electric cells)

वैधुत सेलो के संयोजन को बैटरी कहते हैं। वैधुत सेलो को तीन प्रकार से संयोजित किया जा सकता है।

i. श्रेणीक्रम मे:

सेलो का कुल आन्तरिक प्रतिरोध →

r+r+ r + – – – – – +n terms =nr

परिपथ का कुल प्रतिरोध = nR + R

परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा = \(i =\frac{nE}{nR+R}\)

ii.) समान्तर क्रम मे

माना सेलो का कुल आन्तरिक प्रतिरोध r’ है

\(\frac{1}{r’}= \frac{1}{r} + \frac{1}{r} +\frac{1}{r}+ —– n पदो तक \)

परिपथ का कुल प्रतिरोध:- r’ + R = \(\frac{r}{n} + R\)

अतः परिपथ मे प्रवाहित धारा:- \(i= \frac{E}{\frac{r}{n}+R}\)

iii) मिश्रित संयोजन

परिपथ का कुल प्रतिरोध:- R + r’ = \(\frac{nr}{m} + R\)

परिपथ मे प्रवाहित धारा:- \(i= \frac{mnE}{nr + mR}\)

किरचाफ के नियम (krichoff’s Law)

i). प्रथम नियम / संधि नियम

किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओ का बीजगणितीय योग शून्य होता है।

- संधि की ओर वाली धाराएँ तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएँ ऋणात्मक होती है।

- यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है।

- इस नियम को किरचॉफ का ‘धारा नियम’ कहते है।

ii). द्वितीय नियम / पाश नियम / लूप नियम

किसी परिपथ में प्रत्येक बन्द पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलो का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात्

Note:-

- (i ) यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है।

- (ii) इसे किरचाफ का वोल्टता नियम कहते है।

- (iii) मुख्यधारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक परन्तु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान ऋणात्मक लेते है।

व्हीटस्टोन सेतु (Wheatstone’s Bridge)

इस परिपथ की सहायता से तीन ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे आज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है।

मीटर सेतु (Metre-Bridge)

व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धान्त पर आधारित वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी चालक (तार) का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है ऐसे उपकरण को मीटर सेतु कहते हैं।

विभवमापी (Potentiometer)

एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध अथवा परिपथ के किन्ही दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर ज्ञात किया जाता है।

सिद्धान्त:- यह निम्नलिखित दो सिद्धान्तो पर कार्य करता है।

i. यदि किसी प्रतिरोध तार पर विभवान्तर लगाया जाता है तो यह उसकी सम्पूर्ण लम्बाई घर एकसमानरूप से वितरित हो जाता है।

यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई l तथा इस पर तथा इस पर विभवान्तर् V हो तो इस पर विभव प्रवणता

\(k=\frac{v}{l}\)

ii. इसमे हम विभवान्तर अथवा विद्युत वाहक बल की तुलना शून्य विक्षेप की स्थिति में करते है। अत: त्रुटि की सम्भावना बहुत कम रहती है।

विभवमापी के उपयोग

- दो सेलो के विद्युत वाहक बल की तुलना करने मे

- किसी प्राथमिक सेल का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात करने मे

Chapter 1 – वैद्धुत आवेश तथा क्षेत्र

Chapter 2 – स्थिर विद्युतविभव एवं धारिता

Chapter 4 – गतिमान आवेश और चुंबकत्व

Chapter 5 – चुंबकत्व एवं द्रव्य

Tagged with: class 12 physics chapter 3 ncert notes in hindi | Class 12 Physics Chapter 3 Notes in Hindi | class 12 physics part 1 chapter 3 notes in hindi | Current Electricity Notes in Hindi | physics chapter 12 class 3 notes in hindi | physics class 12 chapter 3 in hindi notes

Thank you sir

Prayagraj

thenkyou

ye aapne chapter wise explanation krke notes diye hain kya ye notes hi kaafi hain boards ke liye ya issse bhi alag pdhna pdega

Notes board ke liye kaafi hai but Aap NCERT book ko krte rahigya